緊急情報

ここから本文です。

更新日:2025年9月3日

はままつ夢基金登録団体:特定非営利活動法人 浜松NPOネットワークセンター

1.登録団体の概要について

「こうなったらいいな・・・」という市民の夢や思いは、共通の志を抱く人々と出会うことによって社会的な力に育ちます。「エヌポケット」に飛び込んだ思いは、事業に形を変えて動き出す!「誰をも排除しない社会づくり」のための小さな市民の「熱い思い」を集め、「つなぎ・しらべ・しらせ・ささえ・そだてる」ことによって社会的な大きな力に変えていくしくみづくりを始めようと設立した団体です。

|

代表者氏名 |

井ノ上 美津恵 |

|---|---|

|

主たる事務所の所在地 |

浜松市中央区佐鳴台3-52-23 |

|

連絡先 |

電話:053-445-3717 |

|

設立年月日 |

平成10年4月18日 |

|

主な活動地域 |

静岡県内 |

★登録団体概要書(PDF:635KB)はこちら

★団体ホームぺージ等(別ウィンドウが開きます)

2.寄附について

目標寄附額(年間):400,000円

寄附でやりたいこと

市民団体の広報活動を応援できます。

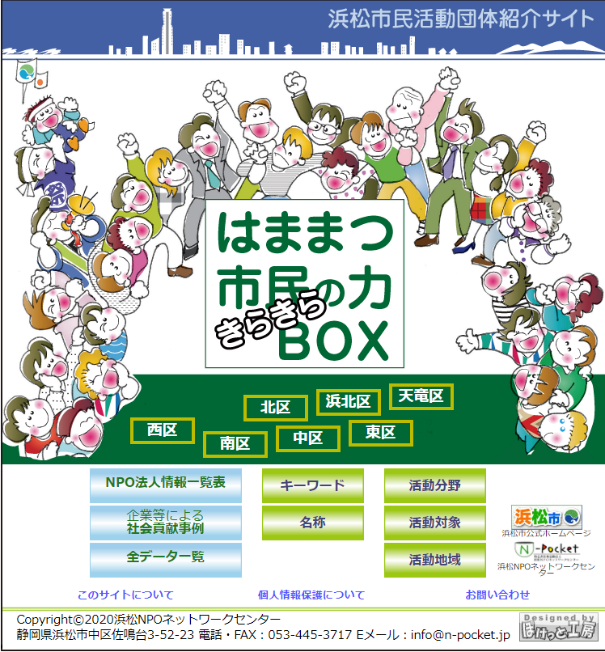

自立した市民の「依存力」を支える情報サイト「はままつ市民の力きらきらBOX」(http://kirakira.n-pocket.com(別ウィンドウが開きます))、「ニーズのある子ども・育ち応援マップ」(http://www.n-pocket.sakura.ne.jp/kobo-Released/needs/(別ウィンドウが開きます))、「外国ルーツの子どものための教育支援情報倉庫」(http://www.n-pocket.sakura.ne.jp/kobo-Released/tabunka/(別ウィンドウが開きます))の情報更新及び新規ページ作成をし、市民に広くその活動を伝えるお手伝いをします。

【背景】NPOやボランティア活動を行う人々が多様な人々の暮らしを支える重要な社会資源となっていますが、そうした多様な社会資源を有機的につなげ、市民が活用できることが大切です。活動を進める各団体を訪問ヒアリングし、その結果「はままつ市民の力きらきらBOX」をはじめとするウェブサイトが完成しましたが、ニーズの変化とともにNPOの支援サービス内容も変わり、新しい支援団体も誕生しています。自立した市民の「依存力」を支えるサイトの更新が必要です。

障がいのある人の在宅ICT支援ができます。

外出もままならない重度障害のある人が、家でインターネットショッピングを楽しんだり、ウェブ上で障害福祉サービスを選択・契約することができるよう、ICT機器支援技術をもった福祉情報コーディネーターが、障がいのある人のお宅を訪問し、ICT機器活用のための技術支援を行います。

【背景】浜松市もデジタルスマートシティとして様々なサービスの提供法が変わってきています。必要な情報を自らウェブ上から得ることができる、さらに情報を自ら発信できか否かが大きく障がいのある人の生活の質を左右します。

機器やソフトの開発・更新は速く、個々の障がいの状況にあたった特別な機器購入や新しい支援技術の導入が欠かせません。パソコンやタブレットを扱っている一般のお店でさえ機器設置や操作ができないケースが多いのです。また、障がいのある人自身も、それを使いこなすための技術を習得することが必須になります。当法人は、専門性をもった福祉技術支援コーディネーターがおり、こうした課題解決のために活躍することができます。

フードバンク・フードパントリーとして活動できます。

静岡県では、「認定NPO法人フードバンクふじのくに」が全県下で、食品の受け渡しのシステム、支援の連携、啓発などを先駆的に実施しています。N-Pocketも「フードバンクふじのくに」と連携していますが、独自にいつでも食品の寄贈があれば受け取って管理もしており、要望があれば経済的に困っている人たちを支援する団体等(フードバンク機能)に渡したり、時には当事者に直接お渡しプレゼント(フードパントリー機能)しています。

【背景】2016年度に行った貧困の子どものための支援ネットワーク構築事業で取り組んだ浜松地域のフードバンク機能を強化する活動が定着し、当法人に食料品などを寄付してくださる市民が増えてきました。その寄付品を活用して、当法人が行っている訪問型の学習支援先の家庭や、中間支援NPOとして繋がる他のこども支援団体等に食料品を手渡してきました。そうした活動を知った困窮状態にある人たちからもSOSが入り、制度や他の支援団体につなぐ他、寄付品を活用する場面も増えてきました。もう一つの目的としては、SDGsの観点からもフードロス=廃棄する食品を減らすということがあります。食品寄贈の際には、賞味期限が1か月以上のもの、未開封のもの、常温保存ができるものという条件がありますが、これまで食べ物として利用できずに廃棄していたものが喜ばれて食されるのはうれしいことです。

<みなさまの寄附でできること>

- 1,000円の寄附で → 既に「ニーズのある子ども・育ち応援マップ」や「外国ルーツの子どものための教育支援情報倉庫」、「はままつ市民の力きらきらBOX」で紹介されている1団体のページを更新できます。

- 5,000円の寄付で → 障がいのある人のお宅を訪問し、1時間の講座を実施することができます。経済的困窮にある3人家族に2日分の食料を届けることができます。

- 20,000円の寄附で → 新しい社会資源1団体を取材し、その内容を「ニーズのある子ども・育ち応援マップ」や「外国ルーツの子どものための教育支援情報倉庫」、「はままつ市民の力きらきらBOX」で紹介することができます。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください