緊急情報

ここから本文です。

更新日:2025年5月5日

一般質問

3月7日、10日、11日には、10人の議員が質問を行いました

同報無線の内容を確認できる仕組みの整備を

石津陽子 市民クラブ

質問

同報無線は情報を迅速に伝える重要な手段であるが、天候や地形の影響などで、情報を必要としている人が聞き取りにくい場合が多くある。放送内容をホームページに掲載するなど、即時確認できる仕組みの整備が必要と考えるがどうか。

答弁

屋外スピーカーは約470基設置しており、同報無線の放送内容が聞こえにくい場合には、スピーカーの方向調整や戸別受信機の貸与により対応しているが、聞き取れなかった人や内容を再確認したい人から、放送内容を確認する方法がない、との意見がある。

7年3月末までには、本市のホームページから放送内容を確認できるよう整備を進め、市民へ避難情報などの災害情報が確実に伝わるよう努めていく。

その他の質問

(1)火災現場の消防団員へトイレ環境整備を

(2)ITキッズ継続育成の支援を

(3)サーフィン国際大会の開催計画は

国際大会の会場となる遠州灘で波に乗る宮本竜樹選手

儲かる林業の実現で中山間地域の産業振興を

太田利実保 創造浜松

質問

天竜林業イノベーション推進事業の成果と今後の取組は。

答弁

本事業は、異業種の視点から林業特有の課題を洗い出し、学びの機会を若手の林材業関係者へ提供することで、成長産業化のきっかけとするものである。ストーリーづくりや次世代の育成、非住宅建築物などでの販路開拓、ITを活用した需要情報共有化などが必要と分かったことから、7年2月にこれらをテーマとした「天竜林業イノベーションスクール」を開講した。参加者は、経営管理、ブランディングなど、各分野の様々なスキルを学ぶ予定である。

今後、先人たちが築いた天竜林業の伝統を尊重しつつ、林業イノベーションを加速させ、「儲かる天竜林業」の実現を図っていく。

その他の質問

(1)公共建築物の改修に地域産木材の利用を

(2)認知症施策へ認知症当事者の関わりを

(3)予防伐採で大規模停電の未然防止を

停電の未然防止のため予防伐採を行う予定の立木(天竜区・熊)

人口減少対策に当たり少子化の原因は

髙林修 自由民主党浜松

質問

人口減少が進む中、少子化の原因をどう捉えているか。

答弁

少子化は、雇用や所得の不安、出会いの機会の減少から結婚できない、仕事と子育ての両立が難しい、出産を希望しても妊娠に結び付かない、経済的負担や心身の負担から出産をためらうなど様々な要因が複雑に絡み合っている。特に若い世代が雇用や所得への不安から、将来展望を描けない状況にあることは未婚化・晩婚化に大きく影響している。

若い世代の誰もが子どもを生み育てたいと希望し、その希望が叶えられる社会でない限り少子化傾向は反転しないと考えており、若い世代が未来に希望を感じられるよう引き続き、まち・ひと・しごとの創生に一体的・総合的に取り組んでいく。

その他の質問

(1)学校での情報リテラシー教育の現状は

(2)使用済紙おむつ資源循環でCO2削減を

(3)外国人雇用推進のため日本語教育支援を

フィリピン共和国・ダバオ市との人材育成連携に関する覚書締結式

道路冠水センサーシステム本格運用の実現を

鈴木裕之 自由民主党浜松

質問

道路冠水センサーシステムの実証実験の進捗と今後の運用に向けた取組は。

答弁

4年9月の台風第15号の影響による道路冠水で通行障害が発生した状況を踏まえ、5年度から冠水が頻発する市道に冠水時に回転灯で通過車両へ注意喚起する道路冠水センサーシステムを設置し、実証実験を行ってきた。当初は通過車両による波の影響や水面の微細な変動による誤検知などの課題があったが、冠水検知精度を調整し、システムを改修した。

7年度には、新たにさぎの宮駅周辺の市道や白羽町の市道曳馬中田島線などへの設置を予定しており、引き続き検証を行うとともに、市民への効果的な情報提供方法を検討し、本格運用の早期実現に向けた取組を進めていく。

その他の質問

(1)生成AIの利活用で教育活動の高度化を

(2)さぎの宮駅のバリアフリー化を

(3)海外諸都市との連携等国際戦略の展望は

ランプで冠水を知らせる道路冠水センサーシステム

三ヶ日地区の子どもたちに適正な教育環境を

久米丈二 自由民主党浜松

質問

三ヶ日地区の児童・生徒数は平成18年度との比較で約6割にまで減少しており、校舎などの大規模改修や改築だけでは適正な教育環境が確保できない状況である。三ヶ日地区の自治会、各小・中学校のPTAから提出された教育環境再整備に関する要望書に対する考えはどうか。

答弁

三ヶ日地区の5校には異なる歴史や文化・伝統があり、地域コミュニティの中心的な役割を担っていることから、教育環境の再整備に向けては、各小学校区における関係者の間で、意見交換を重ねることが重要であると考えている。

今後も引き続き、保護者や地域と連携しながら、三ヶ日地区の子どもたちにとって望ましい教育環境の実現に向けて取り組んでいく。

その他の質問

(1)農業の担い手確保と親元就農への考えは

(2)三ヶ日町護国神社の保存と継承を

(3)御薗地区における今後の浸水対策は

改修が予定される通称御薗川の樋門(浜名区三ヶ日町)

水道料金値上げの影響と市民の理解は

小黒啓子 日本共産党浜松市議団

質問

水道料金に関する条例が上程されているが、命の水まで値上げされたら大変なことになると多くの声が寄せられている。値上げによる市民生活への影響をどのように考えているのか。また、丁寧な説明もなく市民の理解は得られないと考えるがどうか。

答弁

水道事業会計は2年連続で損失計上し、安全・安心な水の提供のためには水道料金改定やむなしと判断した。

6年9月議会で20%程度の料金改定見込みを表明したが、耐震化・老朽管更新は企業債で財源を確保し、今後5年間の資金残高は最低水準の確保にとどめ、平均改定率を17・9%に抑制した。また、国の地方交付金を活用し、改定から半年間の減額措置を設け、生活への影響軽減に努めた。

その他の質問

(1)フリースクールへ通う子どもへ支援を

(2)県営野球場検討に市民の声の聞き取りを

(3)PFASの水質基準改定に対する対応は

震災発生時にできるだけ早く水道施設を応急復旧させるため耐震管への布設替え工事

年末年始の混乱緩和のため発熱外来の開設を

神間郁子 自由民主党浜松

質問

6年から7年にかけた年末年始はインフルエンザの流行により、夜間救急室や休日当番医の現場が混乱した。現場の混乱を少しでも緩和し、適切な医療を提供するために、新型コロナ感染症の対応と同様に発熱外来を開設してはどうか。

答弁

年末年始の受診者数は、夜間救急室が前年の約2.3倍、休日当番医が前年の約1.2倍となり、ともに過去最多であった。

休日当番医や救急外来の混乱を少しでも緩和するためには、休日当番医とは別に、発熱患者専門に対応を行う医療機関を開設することが最も効果的であると考えられる。年末年始の医療体制の強化に向け、医師会や薬剤師会などと連携し、発熱外来の開設などについて検討を進めていく。

その他の質問

(1)指定管理者制度のさらなる見直しを

(2)地域公共交通の再構築に向けた取組を

(3)中山間地域周辺にも弾力的に振興政策を

建設当初「山里にモダンな新校舎」といわれた中山間地域の周辺にある旧滝沢小学校

誰もが音楽を享受できるまちづくりの推進を

山崎とし子 公明党

質問

小学校で開催した訪問型コンサートの児童の反応や効果と今後の事業の発展は。

答弁

小学校の昼休みを利用して児童が自由に鑑賞できる出張ランチタイムコンサートを市内3つの小学校で開催し、金管五重奏や室内アンサンブルの演奏者が校歌をはじめ子どもたちが親しみやすい楽曲を演奏した。事業実施後のアンケート調査結果では「とても楽しかった」又は「楽しかった」と回答した児童が9割以上であり、また、8割以上の児童が「コンサートを聴いて音楽に興味をもった」と回答した。

今後は、開催場所を企業や公園などにも展開し、身近な場所で生演奏を提供することで、誰もが音楽を享受できる音楽あふれるまちづくりを進めていく。

その他の質問

(1)幸福実感に寄与する文化芸術活動推進を

(2)すべての子どもの育ちを応援する施策を

(3)ケアリーバーへのさらなる支援強化を

出張ランチタイムコンサートで音楽鑑賞する児童(市立神久呂小)

気候変動を考慮した屋内型遊び場の整備を

馬塚彩矢香 市民サポート浜松

質問

年々夏季の気温が上昇する中、季節や天候に関わらず子どもが安全に遊べる場所が必要だと考えるが、遊び場に対する需要の把握状況と都市公園における屋内型遊び場整備への見解は。

答弁

5年度に実施した調査において、子育て中の保護者から天候や猛暑などに配慮した屋内の遊び場を求める意見が多数寄せられたなか、公民連携に適した公園の抽出や検討を進めた。検討の中で屋内型の遊び場は利用者の需要が高いため、周辺地域の活性化にも資する可能性があるとの意見が出ている。

6年度は先進事例調査と整備に向けた課題などの検討を行っており、引き続き民間企業との連携による遊び場について調査研究を進めていく。

その他の質問

(1)学校教材のリユースで保護者負担軽減を

(2)授乳室整備など動物園内の快適性向上を

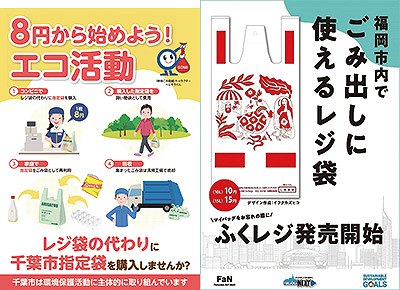

(3)レジ袋に市指定ごみ袋の活用を

市指定ごみ袋をレジ袋に活用する事例(千葉市、福岡市)

市民が誇りを持てる魅力ある都市の構築を

太田康隆 自由民主党浜松

質問

市長には、魅力ある都市を造るためのグランドデザインを描いてほしいと考える。どのようなまちが望まれるか議論することが大切と思うがどうか。

答弁

市民が誇りを持てる魅力ある都市を構築していくために、時代の変化に的確に対応しながら、地域の特性やポテンシャルを最大限活用し、持続可能な発展をし続けていくことが重要と考えており、まち・ひと・しごとの創生を一体的・総合的に取り組んでいる。

今後も引き続き、都市全体の機能性と市民生活の利便性に配慮した、未来へ向けた持続可能で魅力ある都市づくりを庁内関連部局において積極的に議論し、関連機関ともしっかり協議・連携しながら、一体となって推進していく。

その他の質問

(1)目的税を意識した都市計画税の活用を

(2)農業体験など特色のあるキャリア教育を

(3)浜北温水プール早期再建に向けた対応は

プール天井部分の鉄骨構造体部などの劣化により閉館した浜北温水プール

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください